タイムスケジュール

8:00 起床

10:00 始業

19:00 終業

20:30 帰宅し、食事やお風呂など

21:30 残った業務の片付け

22:00 執筆開始

24:00 就寝

本業の業務内容

- 記事の進行管理

- 原稿チェック

- 取材、撮影など

副業の業務内容

- 小説の執筆

- エッセイや書評などの執筆

出版社での仕事に慣れていく中で、「50歳でデビューできたらいいな」が「今やってみよう」に変化。

小池さんは編集者と小説家として、どちらも本に携わるお仕事をしていますが、やはり小さい頃から本が好きだったのでしょうか。

実はそれほど本の虫だったわけではないんです。子供の頃は人並みに読書をするくらいで、漫画や音楽、サッカーなど、別の分野の方が好きでした。小説に興味を持ったのは、中学3年生の時の国語の先生がきっかけです。バンド活動をしている先生だったのですが、回答用紙の裏にオリジナルの歌詞を書いて提出すると、それを丁寧に添削して返してくれて。先生が手直ししてくれた詞を見ると、「たしかにここはこの表現の方がいいよな」って思えるんです。そこから自分の文章を書くっていう行為に惹かれていきました。

その後は大学へ進学し、出版社に就職していますが、編集者を志したきっかけは何だったのでしょう?

大学時代に文学研究に関連する授業で、エッセイを書いたりインタビューをしたりする機会があったんです。出版社で働きながら教授をする先生が受け持っていたのですが、その先生の授業がとても面白くて、3年時に単位を習得したのに4年時も聴講したほど。編集者という仕事に憧れるきっかけになりましたね。

出版社の社員として働く中でも、小説家になりたいという気持ちを拭いきれなかったということなのでしょうか。

就活をしている頃から、「いつか小説家になれたらいいな」とは考えていました。でも、いざ働き始めたらそんな余裕もないし、「50代でデビューできたらいいか」くらいの気持ちになって。ただ、何年か働く中で少し余裕ができて、自分の時間を持てるようになった時に、「今のうちにちょっと試してみてもいいかもしれない」と思ったんです。そこから、1年くらいかけて小説を書きました。

いざ書いてみて、率直にどう感じましたか?

何かの賞に向けて書き始めたわけではなかったので、1作目は何も考えずに書いた部分が強くて。小説の構成としても、登場人物に名前をつけていなかったり、章が変わるごとに中心人物が変わったり、本当に自由にやっているんです。タイトル通り「わからないままで」という言葉で終えているのですが、今思うとなんて不遜なんだと。かっこつけてるというか、賞を取ろうとして書く人だったらまずやらないだろうなと思います。でも、結果としてはその気楽さが功を奏したのかなとも思いますね。

何作か書き続けるうちに意識に変化もありましたか? プレッシャーを感じたりだとか。

もちろん変わりました。本業が編集者ということもあり、業界を見渡した時に「2作目はこうじゃなきゃいけない」「このくらいの時期までに次作を」みたいな流れがやんわり理解できてしまって。あの頃のような自由さはもう取り戻せないと感じてしまいますね。

きちんと体を休ませつつ、小説にたっぷり時間を使える生活が幸せ。

普段は、どのようなスケジュールで執筆を行っているのでしょうか。

寝る前の1〜2時間を執筆時間に充てています。1日に最低でも原稿用紙2枚分は書きたいなと思っていて。噂によると谷崎潤一郎がそうだったらしいんです(笑)。だからそれにあやかって、1日800字くらいは書き進めるようにしています。土日は基本休みなので、小説に全力を注げるのは主に週末ですね。

週末にまとめて一気に書こう、とはならないんですね。

間が空くと、話の流れを忘れてしまうんですよね……。「あれ、ここってなんでこうなったんだっけ」って。だから毎日少しずつでも継続するようにしています。

2つの仕事を両立する上で大変なことはありますか?

本業で何かトラブルが起きてしまった時は、小説を書く余裕がなくなってしまいます。書き始めることで頭が切り替わることもあるのですが、引きずり続けることも多くて……。そういう時には、部屋の明かりを間接照明だけにして、香水を振り撒いて、ハーブティーを飲んで、視覚や嗅覚など全方位から無理やり気持ちを切り替えます。やれることはやったぞ、って気持ちが後押ししてくれるというか(笑)。あとはiPhoneのおやすみモードも重宝しています。時々、解除した瞬間にたくさん通知が来てドキッとしますが。

完全にオフの時間ってあるのでしょうか。

それがなかなか難しくて……。例えば休日に出かけていたとしても、「今この時間に小説書けたらな」って気持ちになっちゃうんです。それだけ自分にとって大切なものに取り組んでいるし、本業の人は100%注いでいるわけだから自分ももっとやらなきゃって思って。だから、思いっきり休むよりは小説にたっぷり時間を使える方が心が安定する気がしています。

時間割を見る限り早寝早起きで、思っていたより健康的な生活だなと感じました。

そうですね。小説家って夜更かしタイプの方も多いと思うんですが、僕は睡眠時間を削るのが苦手で。忙しくて生活がままならなかった新人編集者時代に自分の体の限界を知ったからでしょうか(笑)。しっかり体を休ませられているので、2つの仕事に追われてもあまり辛くはならないですね。

体が資本ですもんね。2つの仕事をしていて良かったと感じることもありますか?

仕事って、お金を稼ぐこと以外にもいろんな目的があると思うんです。どこかに所属して連帯感を感じたり、達成感や自己実現を叶えたり。編集者は裏方の仕事で、自分が前に出てくることって滅多にない。むしろフォトグラファーさんやライターさんの才能を引き出すことが重要な役割であり、喜びでもあります。一方で、自分自身に目を向けた時に、編集の仕事で叶うものとはまったく異なる欲求や情熱のようなものが、僕の場合はありました。1つの仕事ですべてを叶えようとするとバランスが崩れてしまうと思うので、「これは編集」「これは仕事」と、自分自身を区分けできるのはいいことだなと感じています。

編集者という仕事柄、他の人の原稿を目にする機会も多いですよね。だからこそ、自分の書いたものも一歩引いて客観的に読むのが得意だったりするのでしょうか?

書く人と読む人がいることでクオリティが上がるっていうのを実体験として理解しているので、それはあるかもしれません。自分が書いたものは時間を空けてから改めて読むようにして、弱点をなるべく潰すように心がけています。

自分に合ったペースを大切に、何十年かけてでも納得できるものを書き上げたい。

現在、収入の割合としてはどんな感じなのでしょうか。

出版社での仕事が9.5、小説が0.5くらいです。文芸誌に掲載してもらった時の原稿料と、エッセイや書評を書いた時の原稿料。それと単行本の印税ですね。ただ、単行本を毎年出せるかというとなかなか難しいので……。小説一本で生きている先生方はすごいなと改めて実感します。今はたくさんお金を稼ぎたいという欲はあまりなく、少しでも人の目に触れるものができればという気持ちの方が強いです。

会社に勤めつつも小説家になりたいと考えている人はけっこう多い気がするんです。そういう方へアドバイスはありますか?

僕ほど悠長になれとは言いませんが、すぐに飛び立とうと急いで行動するより、自分に合うペースを掴んでもらいたいですね。原稿用紙2枚分というのは枚数としては少ないですが、それを毎日つづけることで、書いている自分自身は着実に変わっていきます。そして多くの小説家が話すことですが、「書き終える」というのはとても困難で、重要な体験になるはずです。

小池さんも、書き終える苦しみを実感したわけですね。

「もっとすごい文体、もっとすごい展開ができるぞ」と考えていると終えられないので、書き終えるっていうのは自分の限界を認めることになるんですよね。「この時点での自分の限界はここだ」と決める行為なので、勇気が要りました。

書くモチベーションとしては、書きたいものがあって書き出すのか、何かを書き上げようと思って書くのか、どちらなのでしょうか。

人によると思うのですが、僕の場合は全体の構成やテーマをあらかじめ決めずに書き始めることが多いです。最初の一文を書いて次へってなった時に、自分が止まらずに書けるものを書いているというか。だから、途中まで書いてやめとこうってなったものもけっこうありますよ。着地点は最終的に書き進める中で決めるので、着地しなかった時のことを想像すると恐ろしいですね……。

会社員生活はまだまだ続ける予定ですか?

そうですね。小説だけで生計を立てようとなった時に、自分の余裕のなさが作品に悪影響を与えてしまう気がしていて。時には人生を賭す覚悟も必要なのかもしれませんが、今のところは会社員を続けながら書いた方が自分の中のバランスを取れると感じています。

2020年にデビューを果たし、「50歳でデビューできたらいいな」と抱いていた夢をすでに叶えたと思うんです。ここから先、新たな目標はあるのでしょうか。

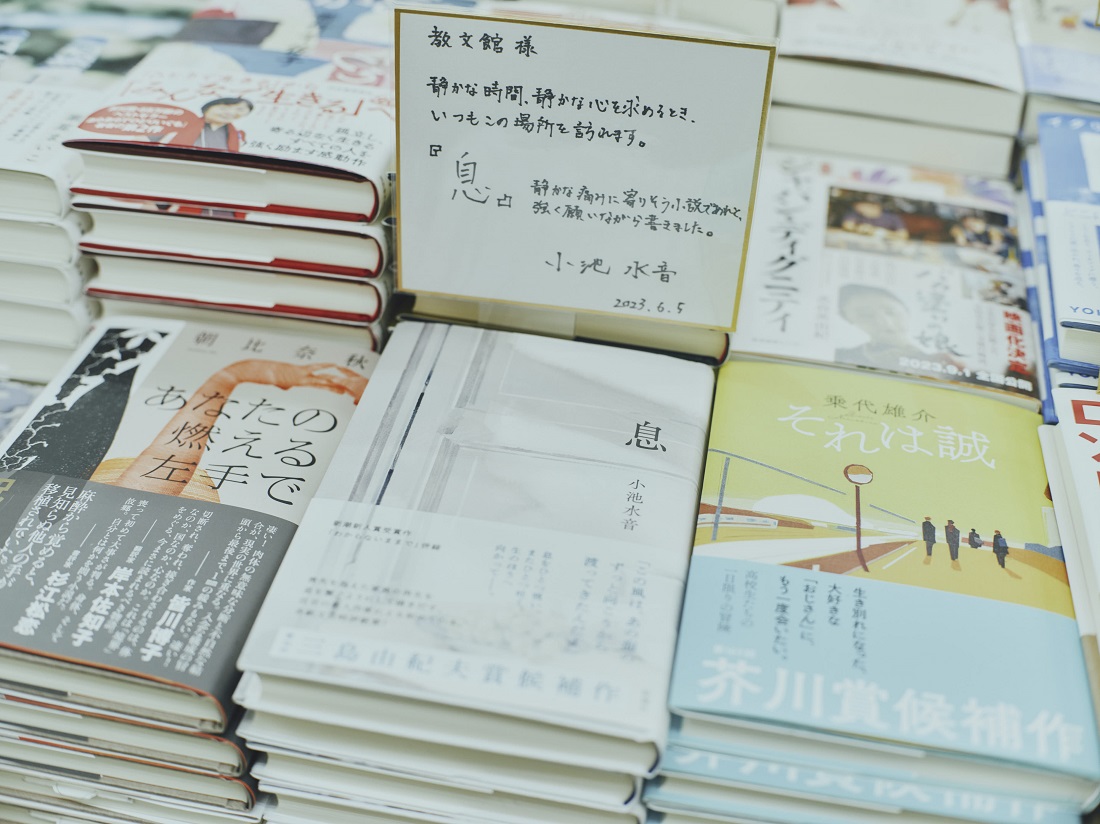

書き始める前はわからなかったのですが、デビューは決してゴールではなかったんだなと今は思っていて。自分の納得できるものを書き上げることの方が重要なんだと気づきました。1作2作と書く中で、階段を登っているような感覚があるんです。だから今は「もう1段、もう1段上へ」という気持ちで前へ進んでいます。具体的に何かの賞を取ることをゴールにしているわけではないので、先が見えないのが怖いですが……。あとは、会社員は長くても65歳で終わってしまいますが、小説家はずっと続けられるので。以前山田洋次監督の『こんにちは、母さん』のノベライズをやらせてもらったのですが、山田監督は92歳の今でも新しい作品をたくさん見て、若い才能に嫉妬しているんです。そういう姿を見ていると、僕も体力が続く限り継続して、自分の納得のいくものを書き上げたいなと感じますね。

この記事に登場する人

小池水音

さん

出版社勤務/小説家

1991年、東京都生まれ。 2014年に慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、出版社に入社。 2020年に『わからないままで』が第52回新潮新人賞を受賞し、小説家デビュー。 2022年、小説第三作「息」が三島由紀夫賞候補に、同作とデビュー作を収録した初の単行本『息』が野間文芸新人賞候補になる。

この記事をシェア

ハッシュタグから記事を探す

カテゴリから記事を探す

トップランナーおすすめの良書

トップランナーが見た動画

インタビュー・対談

PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ

キャリアに活かせる学習動画

トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ