2024/02/28

社会人基礎力とは?3つの能力・12の要素・新たに加わった3つの視点をご紹介

経済産業省が定める社会人基礎力とは「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」を指し、3つの能力と12の能力要素で構成されています。社会人基礎力の必要性が高まっている背景や具体的にはどのような能力を指すのかを解説し、その鍛え方をご紹介します!

社会人基礎力とは?

社会人基礎力とは、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として、経済産業省が2006年に提唱した考え方です。※1

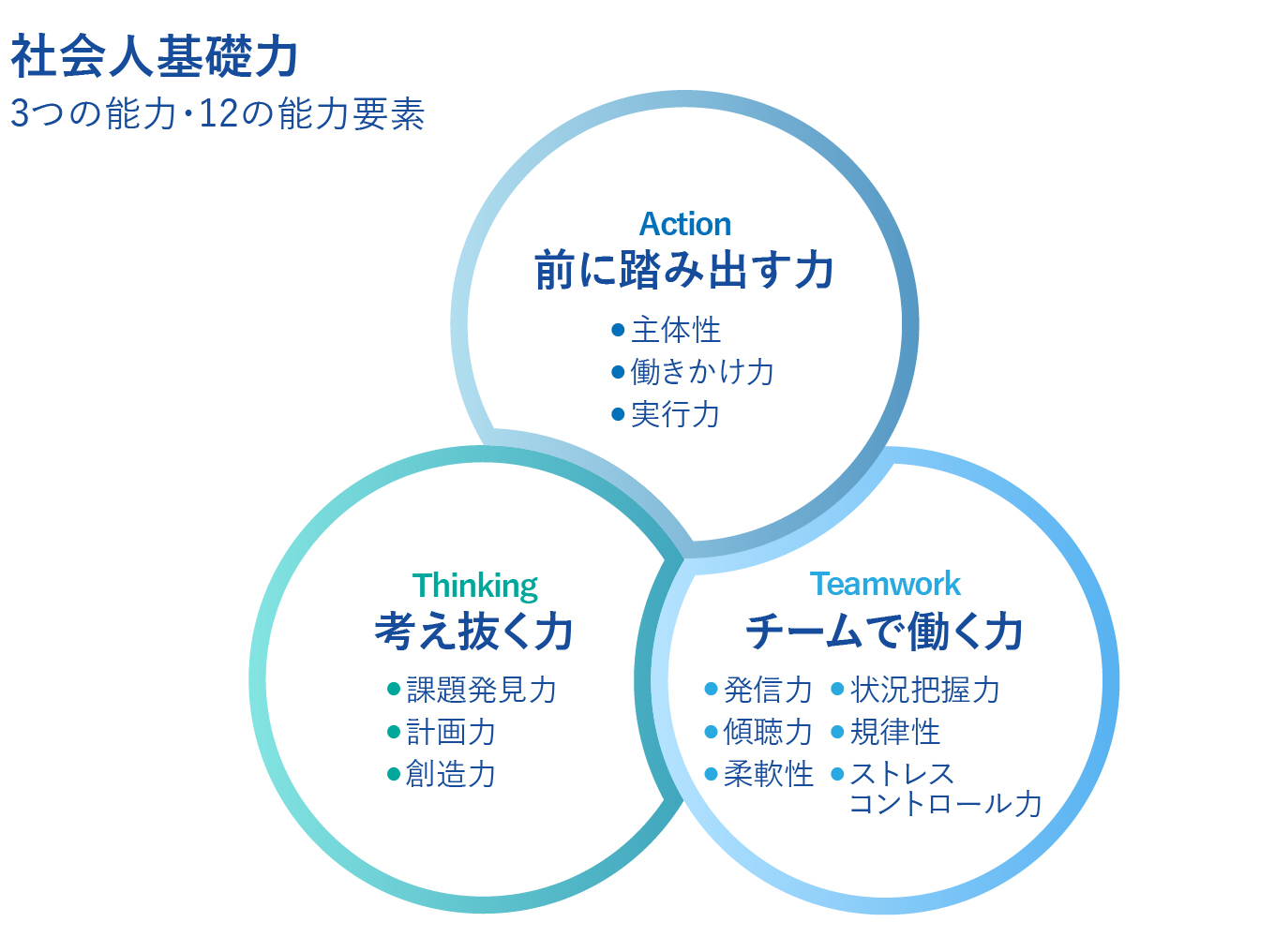

社会人基礎力は、「考え抜く力(シンキング)」「チームで働く力(チームワーク)」「前に踏み出す力(アクション)」という3つの能力と、それに紐づく12の能力要素で成り立っています。

「社会人として基礎を身につけたい」「スキルアップしたい」という方のなかには、社会人基礎力という言葉を知っていても、具体的な内容が分からないという方もいるのではないでしょうか?今回は、社会人基礎力が求められる理由を解説したうえで、社会人基礎力で定義される具体的な能力をご紹介します。

※1 出典:社会人基礎力(経済産業省)

社会人基礎力が必要な理由

社会人基礎力は、人生100年時代の到来という社会変化を背景に、より重要性を増しています。

人生100年時代の到来によって、個人が企業や組織、社会と関わる期間はこれまで以上に長期化すると予測されます。このような時代を生きていくなかで、長期にわたって自身の付加価値を発揮し続けるには、常に学習し、知識や考え方をアップデートしたり、新たなスキルを獲得したりすることが重要です。

パソコンやスマートフォンにたとえると、社会人基礎力はOS、業界や職種に応じて必要となる能力はアプリにあたります。いくら最新のアプリをインストールしても、OSがそのアプリに対応していなければ使えないように、能力(アプリ)を生かすためには、基盤となる社会人基礎力(OS)をアップデートし続けることが重要なのです。

また、このような社会変化を受け、社会人基礎力だけではなく「リスキリング」や「リカレント教育」も注目を集めています。リスキリングとは、今の仕事とは異なる領域のスキルを身に付け直し、新しい業務や職業に就くことを指し、リカレント教育は「働く→学ぶ→働く→学ぶ」という就労と学びを交互に繰り返す学習の在り方で、生涯学習の方法の1つです。社会人基礎力と併せて知っておくとよいでしょう。

社会人基礎力を構成する3つの能力と12の能力要素

社会人としての基盤となる社会人基礎力。具体的にどのような力を指すのでしょうか?ここでは社会人基礎力を構成する3つの能力と12の能力要素をご紹介します。

前に踏み出す力(アクション)とは?

前に踏み出す力(アクション)とは、失敗を恐れずに自ら一歩前へと踏み出し、失敗しても諦めずに粘り強く取り組む力を指します。この力を構成する能力要素は以下の3つです。

主体性

範囲を限定せずに、自ら進んで物事に取り組む力や、変化に前向きに対応する力を指します。たとえば、上司やクライアントからの指示がなくとも、自ら率先してやるべきことを見つけて取り組むことが主体性に当たります。

働きかけ力

目標達成のために、「やろうじゃないか」と周囲に働きかけ、人々を巻き込む力を指します。多くの場合、社会人としての活動はさまざまな関係者との協力で成り立ちます。だからこそ、多様な価値観を持つ人々と信頼関係を築き、人を動かす力が必要です。

実行力

目標に向かって確実に行動し、やり切る力を指します。指示されたことをただこなすのではなく、高い志を持って自ら目標を設定し、粘り強く取り組む姿勢のことです。

考え抜く力(シンキング)とは?

考え抜く力とは、常に疑問を持ち、考え抜く力のことです。物事を改善していくためには、常に問題意識を持って課題を発見することが必要です。また、解決するための方法やプロセスを十分に考え抜くことも重要です。考え抜く力を構成する能力要素は以下の3つです。

課題発見力

現状を分析し、その目的や課題を明らかにしていく力を指します。また、課題を発見して終わりではなく、「ここに課題があり、解決が必要だ」と周囲に提案できる力も課題発見力に含まれます。

計画力

課題解決に向けたプロセスを明らかにし、準備する力を指します。目標達成に向けたプロセスは必ずしも1つの正解があるわけではないため、複数の案から最適なものを検討し、選択する力ともいえます。

創造力

新しい価値を生み出す力を指します。固定観念や既存のルールにとらわれず、課題解決に向けて新たな方法を提案することが求められます。

チームで働く力(チームワーク)とは?

付加価値を創造するために、多様な人と協働する力を指します。この力を発揮するには、自分の意見を的確に伝えながら、意見や立場の異なるメンバーを尊重しつつ、目標達成に向けて協力し合うことが必要です。この力を構成する能力要素は以下の3つです。

発信力

自分の意見を整理し、相手に理解してもらえるように分かりやすく発信する力を指します。相手に理解してもらうには、一方的に自分が話したいことを伝えるのではなく、聞き手の立場に立ち、相手が何を求めているのかを考えることが必要です。

傾聴力

相手の意見を丁寧に聴く力を指します。話しやすい雰囲気をつくったり、適切なタイミングで相槌を打ったり、質問したりすることで、相手の意見を引き出すことも傾聴力です。この力を鍛えることで、チームでの活発な議論につながりやすくなるでしょう。

柔軟性

意見の違いや立場の違いを理解する力を指します。他者と協働する際は、自分のやり方やルールに固執するのではなく、時に相手の意見や立場を尊重する柔軟性が必要です。

状況把握力

周囲の人々や物事の状況と自分の関係性を把握する力を指します。たとえば、チーム作業において、自分は今どのような役割を果たせばよいのかを適切に把握することも状況把握力といえます。

規律性

社会のルールや人との約束を守る力を指します。状況に応じて、自らの行動や言動を適切に律することは、社会人として最低限必要な力といえるでしょう。

ストレスコントロール力

ストレスとうまく付き合う力を指します。たとえば、ストレスを感じるような出来事に見舞われた際に、自身の成長につながる機会とポジティブにとらえるようなマインドの持ち主は、ストレスコントロール力があるといえます。

人生100年時代の社会人基礎力

先ほど述べたように、「人生100年時代」が到来した昨今では、社会人基礎力の重要性はますます高まっています。そのような背景を受けて、2018年には先ほど紹介した3つの能力と12の能力要素に加えて、「学び」「組み合わせ」「目的」の3つの視点が追加された「人生100年時代の社会人基礎力」が新たに示されました。

人生100年時代の社会人基礎力とは、「企業・組織・社会とのかかわりが今後長期化していくなかで、ライフステージの各段階において活躍し続けるために求められる力」と定義されています。※2 そして、新たに追加された3つの視点のバランスを図ることが、従来の社会人基礎力で必要とされてきた3つの能力と12の能力要素を発揮し、今後の社会で自らキャリアをひらいていくために必要なのです。

では、この「学び」「組み合わせ」「目的」とは具体的にはどのような視点を指すのでしょうか?以下でそれぞれについて解説していきます。

※2 出典:人生100年時代の社会人基礎力について(経済産業省)

【学び】何を学ぶか?

経済産業省によると、「学び」の視点は、「学び続けることを学ぶこと」とされています。人生100年時代における学び方は、「学ぶ」→「働く」→「引退する」という単純な3つのステージではなく、「社会人になってから学び直す」、「働きながら学ぶ」、「子育てしながら学ぶ」など、さまざまなステージを並行・移行しながら生涯現役であり続けるというモデルに転換するといわれています。また、社会の変化により、仕事に求められる能力も大きく変化していきます。

このような時代の変化に対応するためには、「必要とされる能力は何か」「何を学ばなければならないのか」を常に考え、学び続ける力を身に付けることが重要です。

【組み合わせ】どのように学ぶか?

「組み合わせ」は、多様な体験・経験や能力を組み合わせるという視点です。個人の価値を創出するために、新たな学びをこれまでの経験や能力と組み合わせたり、多様な人々の能力や考えと統合させたりすることが重要視されています。そのため、多様な人と関係性をつくり、さまざまな機会、活躍の場を得る経験や、「考え抜く力」、「チームで働く力」がより求められるでしょう。

【目的】どう活躍するか?

「目的」は、自己実現や社会貢献に向けて行動するという視点です。これは、「どうすれば自分の能力・経験を周囲の人や会社、そして社会への貢献のために活かせるか」を意識して行動できることを意味します。この視点を実行するためには、身に付けた能力を発揮する行動が求められ、3つの能力のうちの1つである「前に踏み出す力(アクション)」がより重要になります。

まずは客観的に自分の能力を把握しよう!

ここまで、社会人基礎力を構成する3つの能力と12の能力要素、そして人生100年時代の社会人基礎力で追加された3つの視点について解説してきました。では、社会人基礎力を鍛えるには何から始めればよいのでしょうか?

社会人基礎力のうち、どれを優先的に鍛えるべきかについては人それぞれ異なるので、まずはこれまでの経験やキャリアの棚卸しを行い、今の能力を把握することがおすすめです。そうすることで、これから「何を学ぶか」について適切な判断ができるようになります。

学びたいけれど、何から始めればよいかわからないという方には、『PERSOL MIRAIZ』の学習コースがおすすめです。キャリアの選択肢を広げるオリジナルコースを無料でご提供しています。※ご利用には無料登録が必要です。

学び続ける姿勢が大切!

ここまで解説してきた通り、社会人基礎力はパソコンやスマートフォンにおけるOSのように、社会活動の基盤となる力です。社会の変化が激しいなかで、求められる能力(アプリ)が大きく変化していくからこそ、基盤となる社会人基礎力のアップデートが求められます。

そのためには、学び続ける姿勢が大切です。「どんなキャリアを築きたいか?」「長い人生、これからどう生きたいか?」など、理想を描き、ポジティブな気持ちで学びを続けられるとよいでしょう。

何から考えればよいか分からない方やキャリアに悩んでいる方には、『PERSOL MIRAIZ』のキャリア相談がおすすめです。今の仕事の悩みやキャリアに関する”もやもや”を、キャリアサポーターが一緒に解消します。※ご利用には無料登録が必要です。

無料のリスキリングサービス『PERSOL MIRAIZ』

『PERSOL MIRAIZ』は、はたらくすべての人が利用できる無料のリスキリングサービスです。本来は高額なスキルの学習やキャリアカウンセリングを、誰でも気軽に始められます。

特長1:スキルの習得ができる学習コース

- 無料で利用できる

- 業界大手企業や著名人が提供・監修

- DXやマーケティング、エンジニアリングの領域が充実

特長2:プロが併走するキャリア相談

- 無料で利用できる(1時間のカウンセリング、30分の学習相談がそれぞれ5回)

- どんな職種や年代でもOK、話すことが整理しきれてなくてもOK

- 求人紹介はしない、転職ありきではないカウンセリング

特長3:身に付けたスキルが転職につながる

- PERSOL MIRAIZで身に付けたスキルを元に、パーソルキャリアが運営するdodaが転職まで伴走

- 急に求人を勧めたり、無理に転職を促すことはないので安心

この記事を監修した方

後藤 宗明

さん

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 チーフ・リスキリング・オフィサー / SkyHive Technologies 日本代表

早稲田大学政治経済学部卒業後、1995年に富士銀行(現みずほ銀行)入行。2002年、グローバル人材育成を行うスタートアップをNYにて起業。2011年、米国の社会起業家支援NPOアショカの日本法人設立に尽力。2021年、日本初のリスキリングに特化した非営利団体、一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。日本全国にリスキリングの成果をもたらすべく、政府、自治体向けの政策提言および企業向けのリスキリング導入支援を行う。著書『自分のスキルをアップデートし続ける「リスキリング」』(日本能率協会マネジメントセンター)は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」イノベーター部門賞を受賞。2023年9月に続編『新しいスキルで自分の未来を創る「リスキリング実践編」』を上梓。

SNS・メディア

この記事をシェア

ハッシュタグから記事を探す

カテゴリから記事を探す

トップランナーおすすめの良書

トップランナーが見た動画

インタビュー・対談

PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ

キャリアに活かせる学習動画

トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ