2024/02/28

アンラーニングとは?意味や必要性、リスキリングとの関係について徹底解説

近年注目されているアンラーニングとは、社会の変化や自身の成長と照らし合わせながら、これまで習得してきた知識や価値観の取捨選択を行うことで、新たな学びにつなげる行為を指します。この記事では、アンラーニングの意味や個人がアンラーニングを進めるためのステップについて解説します。

アンラーニングとは

アンラーニングとは、社会の変化や自身の成長と照らし合わせながら、これまで習得してきた知識や価値観の取捨選択を行うことで、新たな学びにつなげる行為を指します。『仕事のアンラーニング 働き方を学びほぐす』(松尾 睦著/同文舘出版)では、個人が取り組むアンラーニングを「個人が、自身の知識やスキルを意図的に放棄しながら、新しい知識・スキルを取り入れるプロセス」と定義しています。※1

アンラーニングは「学習棄却」と直訳されますが、過去に学んだ内容を全て捨てるということではありません。アンラーニングは、新たな学びに向けて、あくまで不要と判断したものだけを捨てることを意味します。そのため、既存の経験や知識に固執せずに、新たな学びを柔軟に取り入れるというニュアンスで「学びほぐし」と訳される場合もあります。

パーソル総合研究所 「リスキリングとアンラーニングについての定量調査」(2022)※2によれば、就業者全体でのアンラーニングの実施率は49.8%と半数以下にとどまりました。AIの台頭をはじめ、目まぐるしく変化し続けるビジネスの場では、今後ますますアンラーニングの必要性が高まっていくと予想されます。この記事でお伝えする内容を参考にアンラーニングに関する正しい理解を深めましょう。

※1 出典:『仕事のアンラーニング 働き方を学びほぐす』(松尾 睦著、同文舘出版 、2021/6/17)

※2 出典:リスキリングとアンラーニングについての定量調査(2022)(パーソル総合研究所)

リスキリングとアンラーニングの関係

リスキリングとは、新しい業務や職業に就くために、今の仕事とは異なる領域や職種のスキルを学び、身に付けることです。リスキリングとアンラーニングの違いは、リスキリングが新たなスキルの獲得に焦点を置いているのに対し、アンラーニングはこれまでの人生で得た知識や価値観を取捨選択することに焦点を置いている点です。そのため、アンラーニングすることは、過去の知識や成功体験が、新しいスキルの習得を阻害しないよう、リスキリングの土台形成にもなります。

また、リスキリング同様、社会人の学び直しを指す用語として「リカレント教育」があります。リスキリングやリカレント教育に関して、詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

リスキリングとアンラーニングの関係

リスキリングとは、新しい業務や職業に就くために、今の仕事とは異なる領域や職種のスキルを学び、身に付けることです。リスキリングとアンラーニングの違いは、リスキリングが新たなスキルの獲得に焦点を置いているのに対し、アンラーニングはこれまでの人生で得た知識や価値観を取捨選択することに焦点を置いている点です。そのため、アンラーニングすることは、過去の知識や成功体験が、新しいスキルの習得を阻害しないよう、リスキリングの土台形成にもなります。

また、リスキリング同様、社会人の学び直しを指す用語として「リカレント教育」があります。リスキリングやリカレント教育に関して、詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

アンラーニングの必要性

現在は「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代」と称されるほど、社会や経済が目まぐるしく変化する状況にあります。特に最近は、AI技術をはじめとした技術革新が大いに進み、今まで価値のあったスキルや知識がすぐに陳腐化してしまいやすくなりました。このような状況に適応するためには、現時点において求められる知識やスキルを新たに習得し続けなければなりません。その際、過去に得た知見が、新たな学びの妨げとなってしまうことがあります。そこで、アンラーニングを行い、時代にそぐわないものは潔く捨て去ることで、新たな学びを吸収するための土台を形成することが重要なのです。

たとえば、今後、ChatGPTをはじめとしたAIによる文章の生成が主流になっていった場合、”質の高い文章はプロのライターが書くべきだ”という既存の考え方や慣習、これまでの成功体験に固執し続けていると、社会の動向に取り残されてしまう可能性があります。しかし、過去の成功体験をアンラーニングすることで、”まずはAIに書かせ、それを元に人間が調整する”といった新たなアプローチが可能になるかもしれません。

また、今まで人間が行ってきた業務が新たな技術によって代替された場合、これまでのスキルが不要になることは十分にあり得ます。そのような際に、時代に合わない知見を捨てて新たなスキルの習得ができれば、時代に即した人材として常にビジネスの第一線で活躍することが可能になるでしょう。

さらに、アンラーニングは、個人に限らず企業にとっても必要性を増しています。ビジネス環境が大きく変化していくなかで企業が生き残るには、常に知識や価値観をアップデートしていく必要があります。そこで、企業が主体となって社員にアンラーニングを促すことで、人材育成をしながら組織力を強化することができます。また、アンラーニングで既存のルールや仕事の進め方を見直すことで、業務の効率化が見込めるというメリットもあるでしょう。

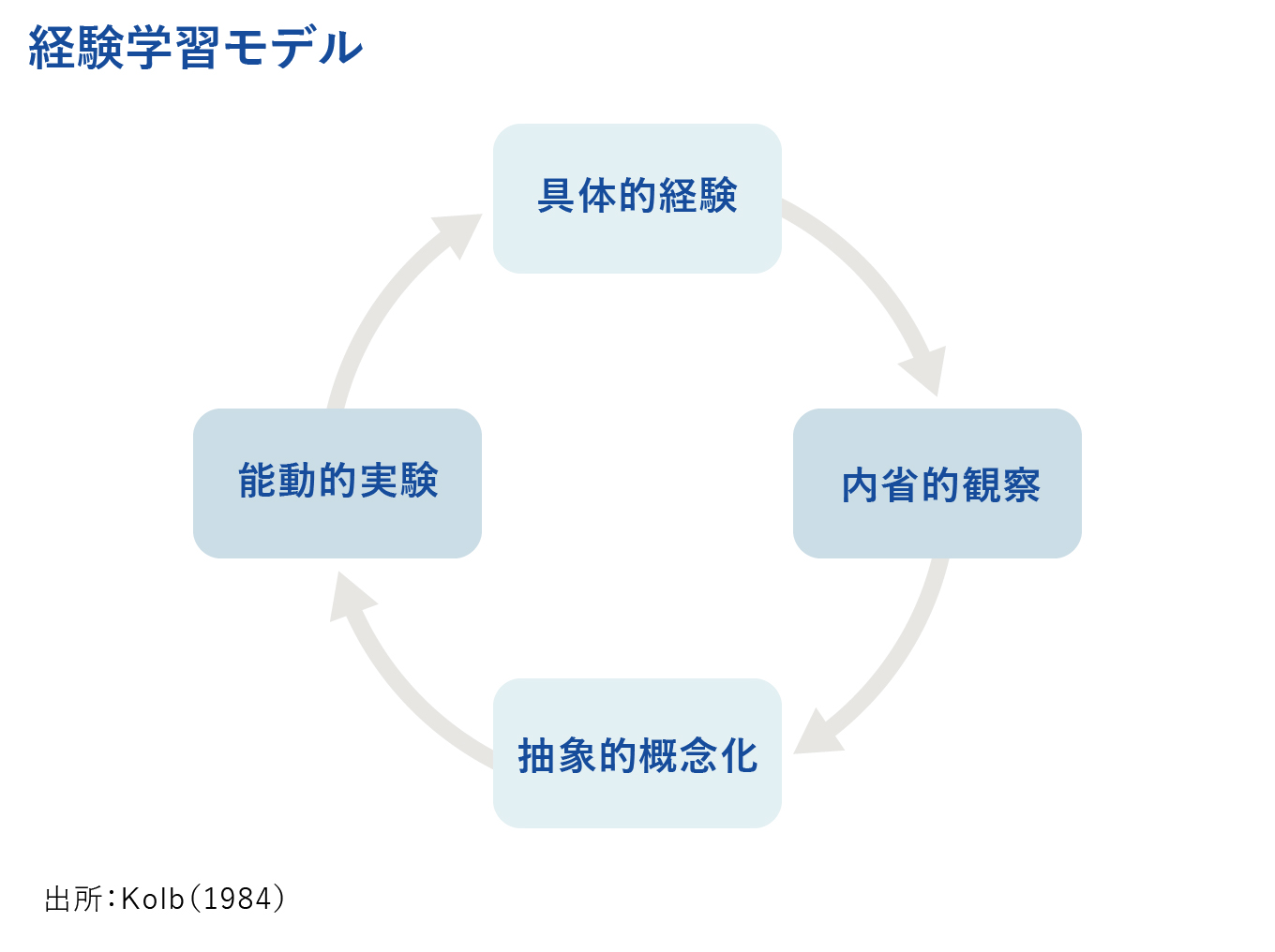

経験学習モデルとの関係

経験学習モデルとは、デービッド・コルブが提唱した学習サイクルのことで、以下の4つのステップを上から順に行う一連の行為を繰り返します。

ステップ1:具体的経験:実践的な経験を積むこと

ステップ2:内省的観察:自らの行為・経験などを俯瞰的かつ多様な視点から振り返り、意味付けること

ステップ3:抽象的概念化:経験を一般化・抽象化し、異なる状況下においても応用できるような知識やルールを自ら作り上げること

ステップ4:能動的実験:抽象的概念化のプロセスで得た知見を次の経験に活かすこと

この学習モデルでは、経験から得た学びを次のアクションに活かすことを目的としているため、ときに過去の経験から得た教訓に固執してしまい、新たな学びにつなげられないことがあります。たとえば、過去の大きな成功体験から得た知見が、必ずしも現在や未来において成功をもたらすとは限りません。

『仕事のアンラーニング 働き方を学びほぐす』の著書であり、経験学習について研究する松尾睦氏は、「経験して成長できることは経験学習の光の部分なのですが、一方で強烈な成功体験をすると、そこで成長が止まってしまうことがあります。これが影の部分です。特にプロフェッショナルほど自分の成功した「型」に固執しがちになることが分かっています。」とインタビューで述べています。※3

このように、経験学習には光と影があるからこそ、経験学習モデルによって得た知見に対し、定期的にアンラーニングを行い取捨選択することで、学びをアップデートしていくことが大切なのです。

※3 出典:アンラーニングしなければ、人と組織は成長を続けられない(パーソル総合研究所)

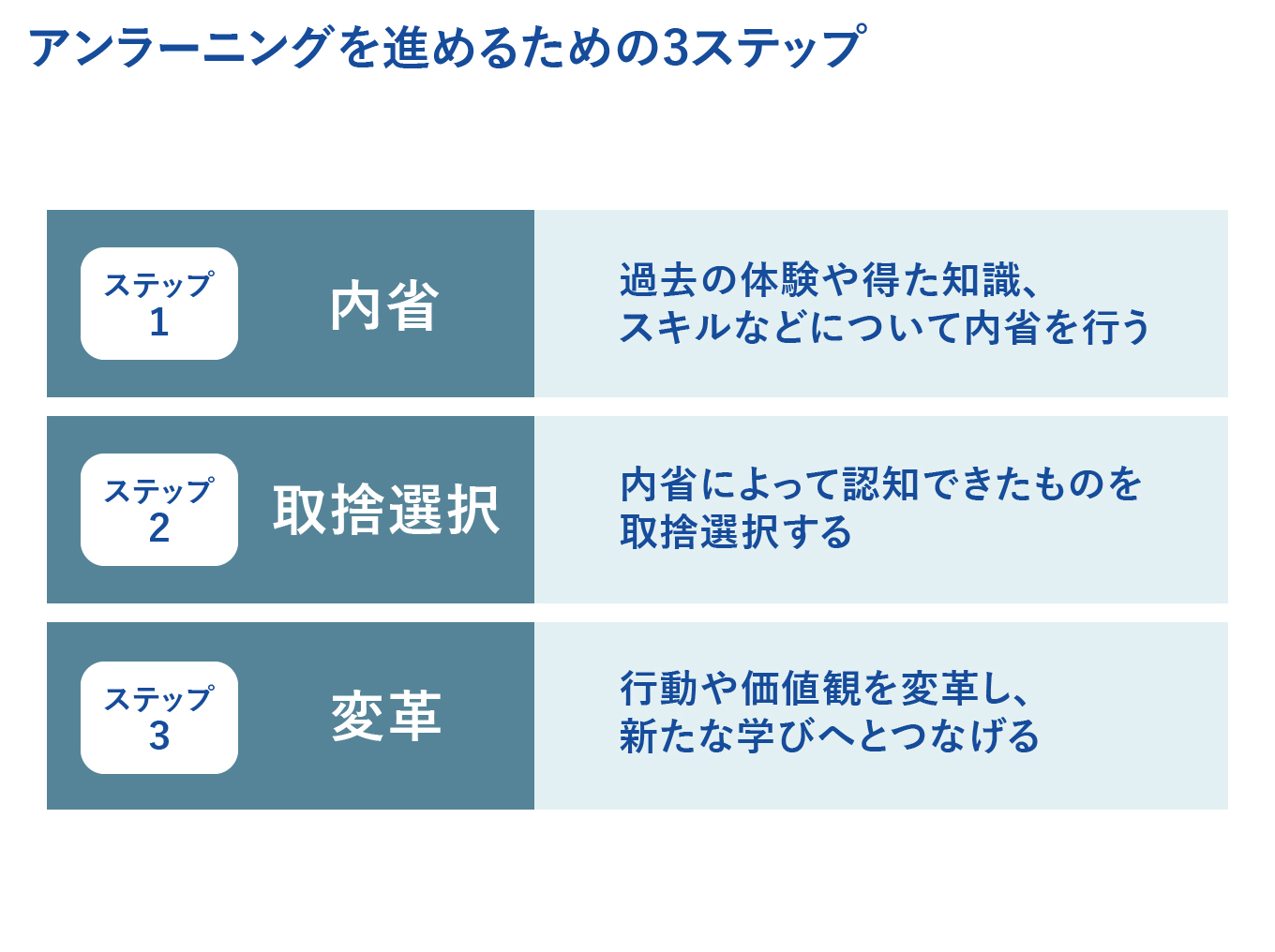

アンラーニングを進めるための3ステップ

ここまでアンラーニングの必要性や重要性についてご紹介してきました。では、具体的にアンラーニングを実施するためにはどのようにすればよいのでしょうか?アンラーニングのやり方はさまざまありますが、今回は3つのステップをご紹介します。1つの方法として、ぜひ参考にしてみてください。

ステップ1 内省(リフレクション)

アンラーニングを行う際はまず、過去の体験や得た知識、スキルなどについて内省を行うことが重要です。日頃から成功・失敗問わず、自身の経験とそこで生じた結果に対する理由を振り返る癖を付けるようにしましょう。このとき、その経験の背景や前提条件に着眼して内省することがポイントです。たとえば、ある事業が成功した背景として好景気という事象があった場合、景気の状態によってはその事業と同様の手段が必ずしも有効であるとは限りません。このように、背景や前提条件は時代の変化に左右されやすい要素であるため、次のステップである取捨選択を行う際に、今の時代に合っているかどうかを判断する決め手になります。

ステップ2 取捨選択

次に、内省によって認知できたものを取捨選択していく段階に移ります。このとき、他者と比較したり昨今のビジネス情勢を踏まえたりしながら、残すべきものとそうでないものを取捨選択するとよいでしょう。しかし、時には必要か否かの判断が自分だけでは難しかったり、判断を誤ってしまったりすることもあります。そこで、精度の高い取捨選択を行うために、上司に1on1をしてもらったり、仲間とフィードバックし合ったりして、客観的な視点を取り入れることもおすすめです。

ステップ3 変革

取捨選択の判断をしたら、いよいよ実際に行動や価値観を変革し、新たな学びへとつなげていきましょう。自分がこれまで持っていた固定観念から解放され、行動や価値観を変容させるためには、他者との意見交流の場に継続的に参加することがおすすめです。企業によっては、従業員のスキルアップを支援するべく、新たな知識を得るための研修や学びの場を用意してくれることもあるので、そのような場があれば積極的に参加するとよいでしょう。

自分の在籍している会社では学びの制度や機会が提供されていないという方は、自分で学ぶ環境をつくるのがおすすめです。何から始めればよいか分からないという方には、『PERSOL MIRAIZ』の学習コースがおすすめです。キャリアの選択肢を広げるオリジナルコースを無料でご提供しています。※ご利用には無料登録が必要です。

アンラーニングを行う際の注意点

アンラーニングを行う際にはいくつかの注意点があります。以下にご紹介する注意点についてアンラーニングの実践前にぜひ確認してみてください。

主観的な視点だけ行わない

アンラーニングを行う際は、主観的な視点だけでなく客観的な視点を取り入れることが重要です。なぜなら、取捨選択の判断基準が、無意識のうちに自分の固定観念に基づいたものとなってしまい、結果として新たな学びにつながらないことがあるからです。また、自分では不要であると判断したものが、実は今後も活かせるものであったという場合もあり得るため、判断に迷ったときは積極的に上司や同僚といった第三者に相談するようにしましょう。

学習棄却を学びの否定と捉えない

アンラーニングでは、新たな学びを取り入れる際に、これまで自分が学習してきた内容のなかで不要と判断したものは捨てる必要があります。しかし、この過去の学びを捨てる過程で、自分のこれまでの学習が無駄なものであったと感じてしまい、新たに学ぶことへのモチベーションが下がってしまう恐れがあります。そのような事態を防ぐためにも、アンラーニングにおける学習棄却のプロセスは、過去の学びの否定ではなく、あくまでも新たな学びに向けての土台形成であることをしっかり理解しておきましょう。

内省(リフレクション)と反省を混同しない

アンラーニングに取り組む際に重要なステップとして内省(リフレクション)がありますが、このステップで、内省と反省を混同してしまいがちです。自らの誤った行動を振り返る「反省」に対して、「内省」は気付きを得るために、自らの言動を客観的に振り返る前向きな行為であるという違いがあります。アンラーニングの過程で内省を行う際は、感情的にならずに過去の経験における成功や失敗の理由などを冷静な視点で分析するよう心がけましょう。

アンラーニングを実践して、ビジネスの変化に適応しよう

インターネットやAIの目覚ましい発展によって、現代では情報を暗記する力よりも膨大な情報のなかから必要な情報にたどり着き、その信ぴょう性を判断したり、テクノロジーを使いこなしたりする力のほうが重要になってきていることは、多くの人が感じているでしょう。このように、時代が変わればそれに伴って求められるスキルも日々変化するものです。そのため、新たな学びに向けて不要なものを捨て去るアンラーニングは、目まぐるしい時代の変化に適応していくうえで今後ますます重要性が高まるといえるでしょう。激動の時代でビジネスパーソンとして活躍し続けるために、自身の業務に積極的にアンラーニングを取り入れてみてくださいね。

社会人の学び、リスキリングに挑戦するなら『PERSOL MIRAIZ』

『PERSOL MIRAIZ』は、はたらくすべての人が利用できる無料のリスキリングサービスです。本来は高額なスキルの学習やキャリアカウンセリングを、誰でも気軽に始められます。

特長1:スキルの習得ができる学習コース

- 無料で利用できる

- 業界大手企業や著名人が提供・監修

- DXやマーケティング、エンジニアリングの領域が充実

特長2:プロが併走するキャリア相談

- 無料で利用できる(1時間のカウンセリング、30分の学習相談がそれぞれ5回)

- どんな職種や年代でもOK、話すことが整理しきれてなくてもOK

- 求人紹介はしない、転職ありきではないカウンセリング

特長3:身に付けたスキルが転職につながる

- PERSOL MIRAIZで身に付けたスキルを元に、パーソルキャリアが運営するdodaが転職まで伴走

- 急に求人を勧めたり、無理に転職を促すことはないので安心

この記事を監修した方

後藤 宗明

さん

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 チーフ・リスキリング・オフィサー / SkyHive Technologies 日本代表

早稲田大学政治経済学部卒業後、1995年に富士銀行(現みずほ銀行)入行。2002年、グローバル人材育成を行うスタートアップをNYにて起業。2011年、米国の社会起業家支援NPOアショカの日本法人設立に尽力。2021年、日本初のリスキリングに特化した非営利団体、一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。日本全国にリスキリングの成果をもたらすべく、政府、自治体向けの政策提言および企業向けのリスキリング導入支援を行う。著書『自分のスキルをアップデートし続ける「リスキリング」』(日本能率協会マネジメントセンター)は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」イノベーター部門賞を受賞。2023年9月に続編『新しいスキルで自分の未来を創る「リスキリング実践編」』を上梓。

SNS・メディア

この記事をシェア

ハッシュタグから記事を探す

カテゴリから記事を探す

トップランナーおすすめの良書

トップランナーが見た動画

インタビュー・対談

PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ

キャリアに活かせる学習動画

トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ