2024/02/28

ポータブルスキルとは?要素の一覧や具体例、身に付ける方法を解説!

ポータブルスキルとはどのような環境でも活かすことができるスキルを指します。転職のハードルが低くなった現代では汎用性の高いスキルが重要度を増しています。この記事ではポータブルスキルの意味や要素、ビジネスシーンで必要となる具体的な能力について解説します。

ポータブルスキルとは

ポータブルスキルとは、「持ち運びができるスキル」という意味で、どのような環境でも活かすことができるスキルを指します。ポータブル(portable)は英語で、「持ち運びできる」、「携帯用の」といった意味です。厚生労働省によると、「職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキル」と定義されています。※1

ポータブルスキルの対義的な言葉が、テクニカルスキルです。テクニカルスキルとは「与えられた業務を行ううえで必要な知識や技術、能力」のことです。ポータブルスキルが汎用的な能力を指す一方、テクニカルスキルは専門的な能力という意味合いが強く、具体的な内容は職種や個人の業務内容によって異なります。

この記事では、ポータブルスキルの意味や要素について解説し、その具体例や身に付け方をご紹介します。ポータブルスキルは業種や業界関わらず、ビジネスシーンにおいて必ず求められるスキルです。身に付けることで、仕事の幅や働き方の選択肢を広げましょう!

※1 出典:ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)(厚生労働省)

ポータブルスキルの要素一覧

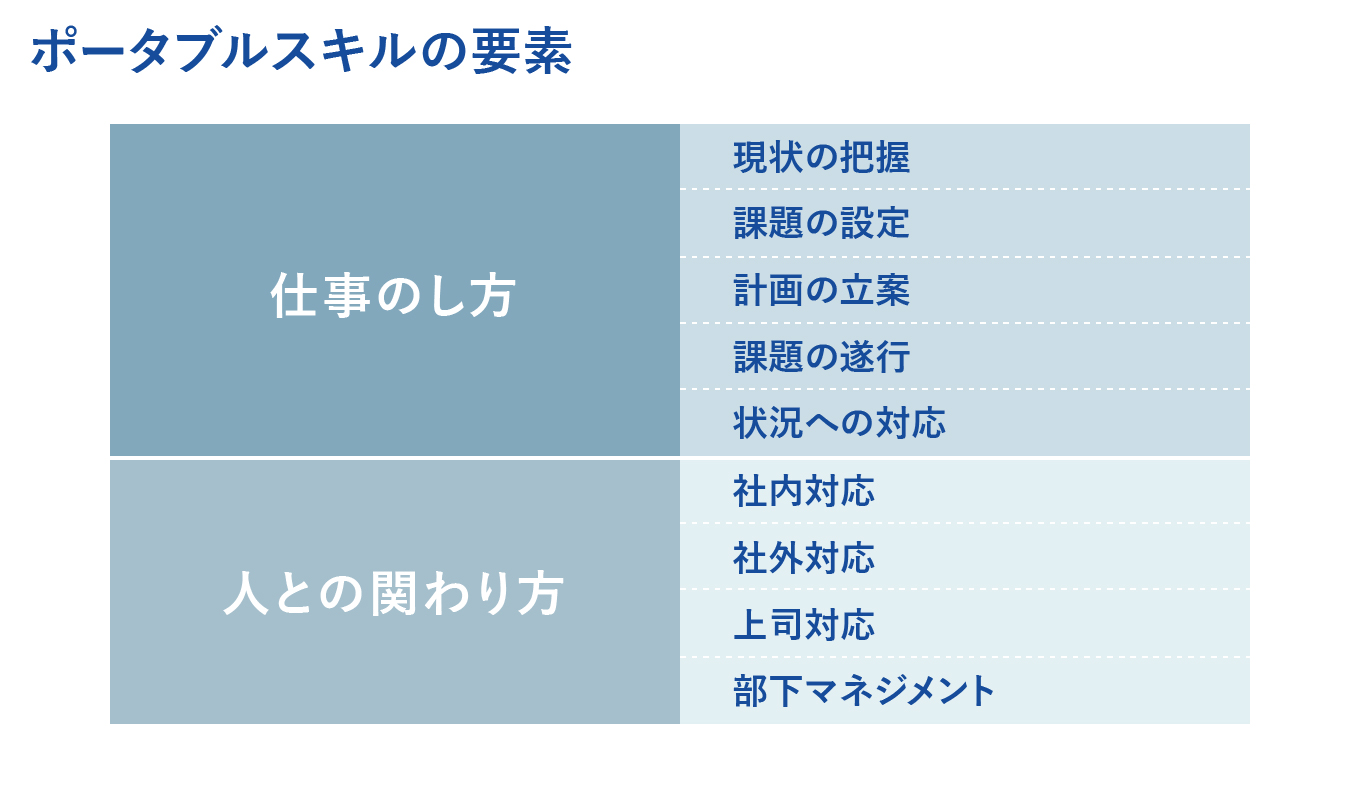

ポータブルスキルにはさまざまな捉え方がありますが、この記事では、厚生労働省の『ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)』を参考に、ポータブルスキルの要素をご紹介します。ポータブルスキルには「仕事のし方(対課題)」と、「人との関わり方(対人)」の2つの視点と9つの要素があります。ここではその9要素について解説します。

仕事のし方

「仕事のし方」は仕事における工程の視点で、5つの要素に分けられます。

現状の把握

「取り組むべき課題やテーマを設定するために行う情報収集やその分析のし方」を指します。その後の業務をスムーズに行うためのリサーチは、どの業務にも共通することでしょう。

課題の設定

「事業、商品、組織、仕事の進め方などの取り組むべき課題の設定のし方」のことです。集めた情報に基づいて課題を設定する力は、どのような職種でも求められます。

計画の立案

「担当業務や課題を遂行するための具体的な計画の立て方」のことを指します。ビジネスの場では、設定した課題をいかに達成していくかが大切です。だからこそ、限られたリソースのなかでどのように課題を達成するか、計画を立てる力が求められます。

課題の遂行

「スケジュール管理や各種調整、業務を進めるうえでの障害の排除や高いプレッシャーの乗り越え方」を意味します。どのような業務においても、立てた計画を遂行する力は重要です。また、ビジネスにおいては計画通りにいかなかったり、困難に突き当たったりすることもしばしばあります。そういった状況を上手に調整する力やプレッシャーを乗り越える力は、どのような環境でも活かせるでしょう。

状況への対応

「予期せぬ状況への対応や責任の取り方」のことを指します。仕事にミスやイレギュラーな事態はつきものです。そのような場面でも冷静に対応し、必要があると判断すれば自ら責任を取ろうという意識が大切です。状況に応じた対応が取れる力は、どのような環境でも役立つでしょう。

人との関わり方

「人との関わり方」は経営層や上司、お客さまなど、さまざまな人と接する対人スキルの観点です。以下の4つの要素があります。

社内対応

「経営層・上司・関係部署に対する納得感の高いコミュニケーションや支持の獲得のし方」のことを指します。業務の質を高めるためには社内の連携が不可欠です。社内の関係者と上手にコミュニケーションを取る力は、仕事を進めるための土台といえるでしょう。

社外対応

「顧客・社外パートナー等に対する納得感の高いコミュニケーションや利害調整・合意形成のし方」のことです。ビジネスの場では、社外の関係者とよい関係を築き、お互いにとってWin-Winな契約を結ぶことが大切です。お互いが納得して合意を取れるようなコミュニケーション力や調整力は、どのような職種でも役立ちます。

上司対応

「上司への報告、課題に対する改善に関する意見の述べ方」のことを指します。報告・連絡・相談といった基礎は社会人として必須スキルの1つです。また、いかに自分の意見を上司に伝えるかというのも、社内での立場を築くために重要です。

部下マネジメント

「メンバーの動機づけや育成、持ち味を活かした業務の割り当てのし方」のことです。部下に効率よく業務を割り当てるには、円滑なコミュニケーションを取ることや、部下の適性を見定めることが大切です。

ポータブルスキルが重要視される理由

ポータブルスキルが重要視される主な理由は、雇用形態の変化です。かつては、新卒で入社した会社で定年まで勤めるケースが多かったものの、現在ではテクノロジーの進化やグローバル化の影響を受けて、年功序列や終身雇用といった雇用形態を見直す企業が増えてきました。このような変化によって、転職のハードルが下がり、雇用が流動的になりました。だからこそ、どのような業界や職種でも活かすことのできるポータブルスキルの重要度が増しているのです。

また、AIをはじめとした技術の発展によってテクノロジーが大きく進化し、労働市場で求められるスキルの変化が早くなっていることや、人生100年時代という言葉で表されるように生涯で働く時間が以前より長くなりつつあることも、ポータブルスキルが注目されるようになった背景です。リスキリングやリカレント教育を通じて新たなスキルを得ることも注目されています。

ポータブルスキルの例

ここでは、ビジネスシーンで必要となる具体的なポータブルスキルの例について解説します。ここでご紹介するのはあくまで例ですが、自分が既に持っているスキルや足りないスキルがどのようなものなのか把握するための参考にしてみてください。

思考力

思考力は知識や経験をもとに考える力のことを指します。思考力を高めれば、物事の本質を捉えることや新しいことを発案することができるので、課題解決力やクリエイティブ力を養えます。

情報収集力

情報収集力とは求められている情報を効率よく正確に集める能力です。これには情報の真偽を見定める能力も含みます。情報収集能力を高めることで、情報の取捨選択を効率的に行えるようになるでしょう。これは、厚生労働省が定義した「仕事のし方」のなかの「現状の把握」のスキルといえます。

スケジュール・進捗管理能力

スケジュール・進捗管理能力とは、業務のスケジュールやタスクを計画、管理し、行動に移す能力のことです。これは、厚生労働省が定義した「仕事のし方」のなかの「計画の立案」や「課題の遂行」のスキルといえます。

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力とは、対人関係において円滑に意思の疎通を行う能力です。厚生労働省が定義した「人との関わり方」の視点の4つの要素がまさにコミュニケーション能力といえるでしょう。どのような職種でも、人との関わりは欠かせません。コミュニケーション能力は、どのような環境でも役立つスキルです。

マネジメント能力

マネジメント能力とは主に管理職に求められる能力で、経営資源を管理する能力のことを指します。経営資源とは経営リソースともいい、人材やお金、モノ、時間、情報、知的財産など、企業が経営活動を行う際に必要となる資源のことです。厚生労働省が定義した「人との関わり方」の「部下マネジメント」は、人材という経営資源にフォーカスしたスキルといえます。

交渉力

交渉力とは、取引相手と交渉し、お互いに納得のいく条件で契約を結ぶ能力です。交渉力を高めれば、互いの求める条件が合わないときでも、取引相手との関係を悪化させることを避けることができます。ビジネスは、さまざまな利害関係者との協力で成り立っているからこそ、交渉力は欠かせないスキルです。

プレゼン力

プレゼン力とは、相手に伝わりやすいプレゼンテーションを行う能力のことです。プレゼン力を高めると、伝えたいことを簡潔に伝えられるようになるだけでなく、製品やサービスをより魅力的に伝えられるようになるでしょう。また、社内に対しても、意見や成果報告を伝えやすくなるでしょう。

ポータブルスキルを磨く方法

ここでは、ポータブルスキルの磨き方を3つご紹介します。自分に必要なポータブルスキルを、自身に合った方法で身に付けましょう。

まずは今のスキルを把握する

手当たり次第に学ぼうとしても能力が向上するとは限りません。まずは今、自分に備わっているポータブルスキルを把握することから始めましょう。自分の現状を理解することで、自分の長所や足りない部分が見えてきます。

自分に今あるポータブルスキルを把握する手段としておすすめなのが、「ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)」です。このツールを使えば、自分が持つポータブルスキルが測定され、そのスキルを活かせる職務や職位を知ることができます。

書籍や動画で学ぶ

自己分析が完了し、どのようなポータブルスキルを身に付けたいか定まったら、実際に学習を始めましょう。学習方法の1つに書籍や動画での学習が挙げられます。比較的手軽に始めやすい方法なので、身に付けたいスキルに関する書籍や動画を探してみるとよいでしょう。

また、最近ではスキルを学べるサービスがインターネット上で多く提供されているため、自分の学びたい対象のものがあればどんどん利用しましょう。記事型のコンテンツや動画、オンライン添削など、さまざまな種類があるので、自分に合ったものを見つけてくださいね。

日々の行動のなかでスキルを磨く

特に人との関わり方に関するポータブルスキルを磨こうとする場合は、実践を通じて学んでいくことが大切です。たとえば、スケジュール・進捗管理能力を鍛えたいと思うのなら、直近のスケジュールを暗記したり、毎朝確認したりといったマイルールを作って習慣にするとよいでしょう。また、ポータブルスキルが高い人をよく観察し、真似をするのもおすすめです。実践を通じてポータブルスキルを身に付けましょう。

汎用性と専門性のバランスが大切!

今回は、ポータブルスキルの意味やその要素、具体的な例などをご紹介しました。雇用が流動的になり、転職や社内でのジョブチェンジのハードルが下がった現代において、ポータブルスキルを身に付けることは非常に大切です。

厚生労働省は、ポータブルスキル見える化ツールを「ミドルシニア層のホワイトカラー職種の方がキャリアチェンジ、キャリア形成をする際にご使用いただくことを想定しています。」としています。しかし、これは若手ビジネスパーソンのポータブルスキル取得を否定的に見るものではありません。若いうちからポータブルスキルを身に付けることで、キャリアの選択肢を増やすことができます。年齢に関わらず、積極的にポータブルスキルの向上を目指しましょう!

また、汎用性が高いスキルと併せて、専門性が高いスキルの向上も大切です。昨今、競争力の強化や採用の効率化、ミスマッチによる離職防止といった目的で、ジョブ型雇用を導入する企業が増えています。ジョブ型雇用では、職務内容と求めるスキルを明確に定義して、その要件に合った人材を採用するため、専門性と確かなスキルが重視されます。ポータブルスキルと併せて、専門性を高めることで、キャリアの選択肢を広げることができるでしょう。

ビジネス環境の変化でいうと、AIやIoT、ビッグデータといったテクノロジーの進化により、デジタル領域に関する専門性の高い人材の需要が非常に高まっています。これから新しく身に付けるスキルや専門性に迷ったら、デジタル領域に目を向けてみるのがおすすめです。

リスキリングサービス『PERSOL MIRAIZ』

『PERSOL MIRAIZ』は、はたらくすべての人が利用できる無料のリスキリングサービスです。本来は高額なスキルの学習やキャリアカウンセリングを、だれでも気軽に始められます。

特長1:スキルの習得ができる学習コース

- 無料で利用できる

- 業界大手企業や著名人が提供・監修

- DXやマーケティング、エンジニアリングの領域が充実

特長2:プロが併走するキャリア相談

- 無料で利用できる(1時間のカウンセリング、30分の学習相談がそれぞれ5回)

- どんな職種や年代でもOK、話すことが整理しきれてなくてもOK

- 求人紹介はしない、転職ありきではないカウンセリング

特長3:身に付けたスキルが転職につながる

- PERSOL MIRAIZで身に付けたスキルをもとに、パーソルキャリアが運営するdodaが転職まで伴走

- 急に求人を勧めたり、無理に転職を促したりすることはないので安心

この記事を監修した方

後藤 宗明

さん

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 チーフ・リスキリング・オフィサー / SkyHive Technologies 日本代表

早稲田大学政治経済学部卒業後、1995年に富士銀行(現みずほ銀行)入行。2002年、グローバル人材育成を行うスタートアップをNYにて起業。2011年、米国の社会起業家支援NPOアショカの日本法人設立に尽力。2021年、日本初のリスキリングに特化した非営利団体、一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。日本全国にリスキリングの成果をもたらすべく、政府、自治体向けの政策提言および企業向けのリスキリング導入支援を行う。著書『自分のスキルをアップデートし続ける「リスキリング」』(日本能率協会マネジメントセンター)は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」イノベーター部門賞を受賞。2023年9月に続編『新しいスキルで自分の未来を創る「リスキリング実践編」』を上梓。

SNS・メディア

dodaのおすすすめ診断 - あなたの市場価値を知る

この記事をシェア

ハッシュタグから記事を探す

カテゴリから記事を探す

トップランナーおすすめの良書

トップランナーが見た動画

インタビュー・対談

PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ

キャリアに活かせる学習動画

トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ