2024/03/04

デジタルスキル標準とは?DX推進、人材育成といった経済産業省の狙いや背景も併せて解説

デジタルスキル標準は、経済産業省が定めたもので、DXに関する知識やスキルを習得するための指針である「DXリテラシー標準」と、DX推進を図る企業による人材育成のための指針である「DXスキル標準」の2つで構成されています。今回は、デジタルスキル標準について解説します。

デジタルスキル標準とは

デジタルスキル標準とは、経済産業省が策定したもので、DXに必要な能力やスキルの習得のための指針や、DXを推進する企業が専門的な知識を持つ人材を育成するための指針が示されています。

DXとはデジタルトランスフォーメーションの略称で、データやデジタル技術を利用して、ビジネス社会や人々の生活をよりよいものに変革することを指します。しかし、聞いたことはあるものの、DXのために私たちは何をするべきなのか、どのように取り組めばよいのかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。そのような方たちのために、デジタルスキル標準があります。

デジタルスキル標準は、2種類の指針から構成されています。1つは、ビジネスパーソンが持っておくべきとされるDXに関するスキルや能力の習得を示す指針である「DXリテラシー標準」、もう1つは、実際にDXを推進する人々のタイプや必要なスキルを示す指針である「DX推進スキル標準」です。

2022年3月に経済産業省からDXリテラシー標準が公開されました。DX推進スキル標準は2022年12月に、経済産業省と情報処理推進機構(IPA)と呼ばれる経済産業省のIT政策実施機関によって公開されました。また、DXリテラシー標準は生成AIの急速な発展を受け、2023年8月に改訂されています。

この記事では、デジタルスキル標準とはどのようなものなのか、また策定された背景や狙いについて解説していきます。

デジタルスキル標準が定められた背景

そもそも、なぜデジタルスキル標準が定められたのでしょうか?まずは経済産業省がデジタルスキル標準の策定に至った背景を説明します。

近年、データ活用やデジタル技術といったテクノロジーの急速な進化により、産業構造の変化が起き始めています。そのような変化のなかで、社会や顧客のニーズの変化に対応し、企業が発展し続けるには、DXの実現が重要です。しかし、日本企業の多くは、DXの取り組みに後れを取っており、その大きな要因の1つが、DXの素養や専門性を持った人材が不足しているからであると考えられています。

実際に、経済産業省のIT人材に関する資料によると、2019年を境にIT人材は減少しており、今後のIT業界のニーズ拡大も考慮に入れると、2030年には、約59万人のIT人材が不足すると予想されています。また各国のITスキルレベルの調査結果によると、アメリカ合衆国やインド、中国などの国に比べて、平均的なレベルが低く、このようなデータからも、IT人材のレベル向上が必要だと考えられます。

以上のようなことから、経済産業省は一人ひとりがDXに関心を持ち、DXを自分事として捉える状態を作り出すために「DXリテラシー標準」を、より専門的な知識やスキルを持つ人材を増やすために、「DX推進スキル標準」を定めました。

また、IT人材の育成やスキル獲得の文脈で、リスキリングやリカレント教育の重要性が高まっています。リスキリングやリカレント教育について詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

DXリテラシー標準とは

ここからはデジタルスキル標準を構成する2つの指針について、それぞれの内容を詳しく解説していきます。まずはDXリテラシー標準についてです。

DXリテラシー標準の対象は全てのビジネスパーソンです。経済産業省は、全てのビジネスパーソンが、DXに関する知識や理解を深め、自分事として捉えたうえで、一人ひとりが社会の変化に合わせて行動できるようになることを意図して定めています。

DXリテラシー標準は、DXについてどんなことを学べばよいのか、どう向き合えばよいのかなどを体系的に示しており、これらを理解すれば、ビジネスパーソンとして必要とされるDXについての素養や知識を身に付けることができます。DXリテラシー標準は大きく4つの項目から構成されています。

<DXリテラシー標準の項目>

- Why

- What

- How

- マインド・スタンス

それぞれどのような内容か、どのような学習項目なのか見ていきましょう。

Why

WhyとはDXの重要性の背景を学ぶ項目です。この項目の学習ゴールは、社会や経済の環境、人々が重視する価値がどのように変化しているかを知り、DXの重要性を理解することです。具体的な内容は、下記についての学習です。

- 社会の変化

- 顧客価値の変化

- 競争環境の変化

社会の変化では、現代社会に起こっている変化を知り、社会の課題を解決するためにデータ活用やデジタル技術が有効であることを知ることが目標です。主な学習内容としては、サステナビリティや人口減少といったメガトレンドや、日本と海外におけるDXの取り組みの差、「第4次産業革命」や「Society5.0」といった社会の変化に関するキーワードの学習などが挙げられます。

顧客価値の変化では、デジタル技術によって顧客価値がどのように変化してきたかを知ることが目標です。具体的にはデジタル技術の発展による購買行動の変化や、デジタルサービスの種類を知ることなどが挙げられます。

競争環境の変化では、社会や顧客価値に加えて、デジタル技術の進歩によって、各業界の競争環境にどのような変化が生じているのか、またどのように変化する可能性があるのかを知ることが目標です。たとえば、出版業界における電子媒体のシェアの上昇や、映像関係や音楽業界におけるストリーミングサービスの登場など、デジタル技術の活用による競争環境の変化が挙げられます。自社の競争環境が従来とどのように変化したか、またどう変化していくと予想されるかを知っておきましょう。

What

WhatはDXで活用されるデータや技術について学習する項目です。この項目における学習のゴールはDX推進のためのデジタル技術やデータについての最新情報を知り、その発展における背景の知識を深めることです。

学習内容は、データについてとデジタル技術についての大きく2つに分けられます。データについては、種類や分析手法、データの読み取り方や説明の仕方、入力、出力、抽出方法など、データをどのように利用するのかについて理解することが求められます。デジタル技術については、大きく下記4つについての学習項目があります。

- AI

- ネットワーク

- ソフトウェア・ハードウェア

- クラウド

AI

AIの歴史や普及した背景、また機械学習や深層学習といったAIを作るための手法などを学ぶ項目です。AIの精度を高めるためのポイントや将来的な可能性に加えて、AIの限界や弱点も知っておくことが求められます。

クラウド

クラウドとは近年データやAIを活用したデジタルサービスに多く使用されている技術です。クラウドサービスにはSaaSやIaaSといったいくつかの提供形態があります。主な学習項目としては、クラウドとはどのような仕組みなのか、どのような提供形態があるのかなどが挙げられます。

ハードウェア・ソフトウェア

ハードウェアとは機械本体や装置といった、コンピューターに関連する物理的な機器のことです。パソコンやディスプレイ、マウス、スマートフォン本体などがこれにあたります。それに対して、ソフトウェアは、パソコンやスマートフォン内で機能するソフトやアプリのことを指します。デジタルスキル標準の学習項目には、それぞれの構成要素やどうのように動作するかの仕組み、企業での運用方法があります。

ネットワーク

ネットワークは皆さんも聞きなじみのある言葉ではないでしょうか?複数のコンピューターを有線や無線でつなぎ、情報を伝達できるようにした仕組みのことを指します。インターネットは世界規模のネットワークであるため、ネットワークやインターネットの仕組み、電子メールや5Gといったインターネットサービスに関連する種類などが主な学習項目です。

How

Howとはデータやデジタル技術がどのように利用できるかを学ぶ項目です。デジタル技術の活用事例を理解し、基本的なツールの利用方法を学習し、実際の業務に活用できるようになることがこの項目のゴールです。具体的には、活用事例やツールの利用方法に関する理解に加えて、利用をするうえでの留意点について学びます。留意点としては、セキュリティ技術の仕組みや利用時に現れるモラル的課題、個人情報の扱いといったコンプライアンスについてなどが挙げられています。

マインド・スタンス

マインド・スタンスは、社会変化に伴って新しい価値を生み出すために必要となる意識や姿勢のことです。ここでの学習目標は、DX推進において必要となるマインド・スタンスを理解し、自身の日常的な行動を振り返ることです。たとえば、社会や環境、業務形態などの変化を受け入れ、主体的に学ぼうとする姿勢や、社内外問わずさまざまな人と協調する姿勢など、これからの時代に必要なマインドが挙げられています。

また2023年8月の改訂では、近年の生成AIの発達と普及を受けて、ビジネスパーソンとして生成AIを活用するうえでの姿勢や向き合い方についての内容が追加されています。ここに挙げられている学習項目を見て、自身の行動を省み、業務の改善につなげましょう。

DX推進スキル標準とは

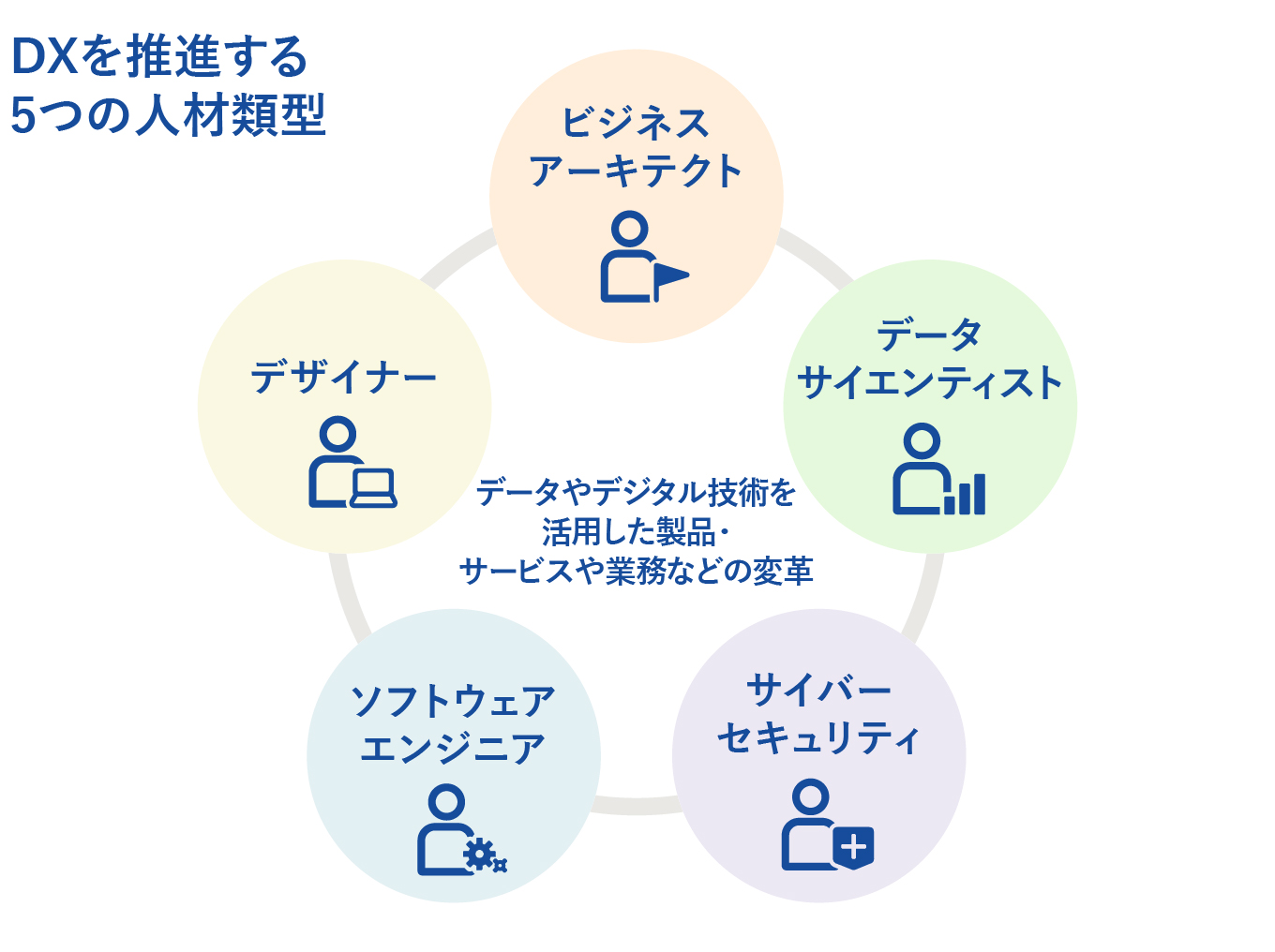

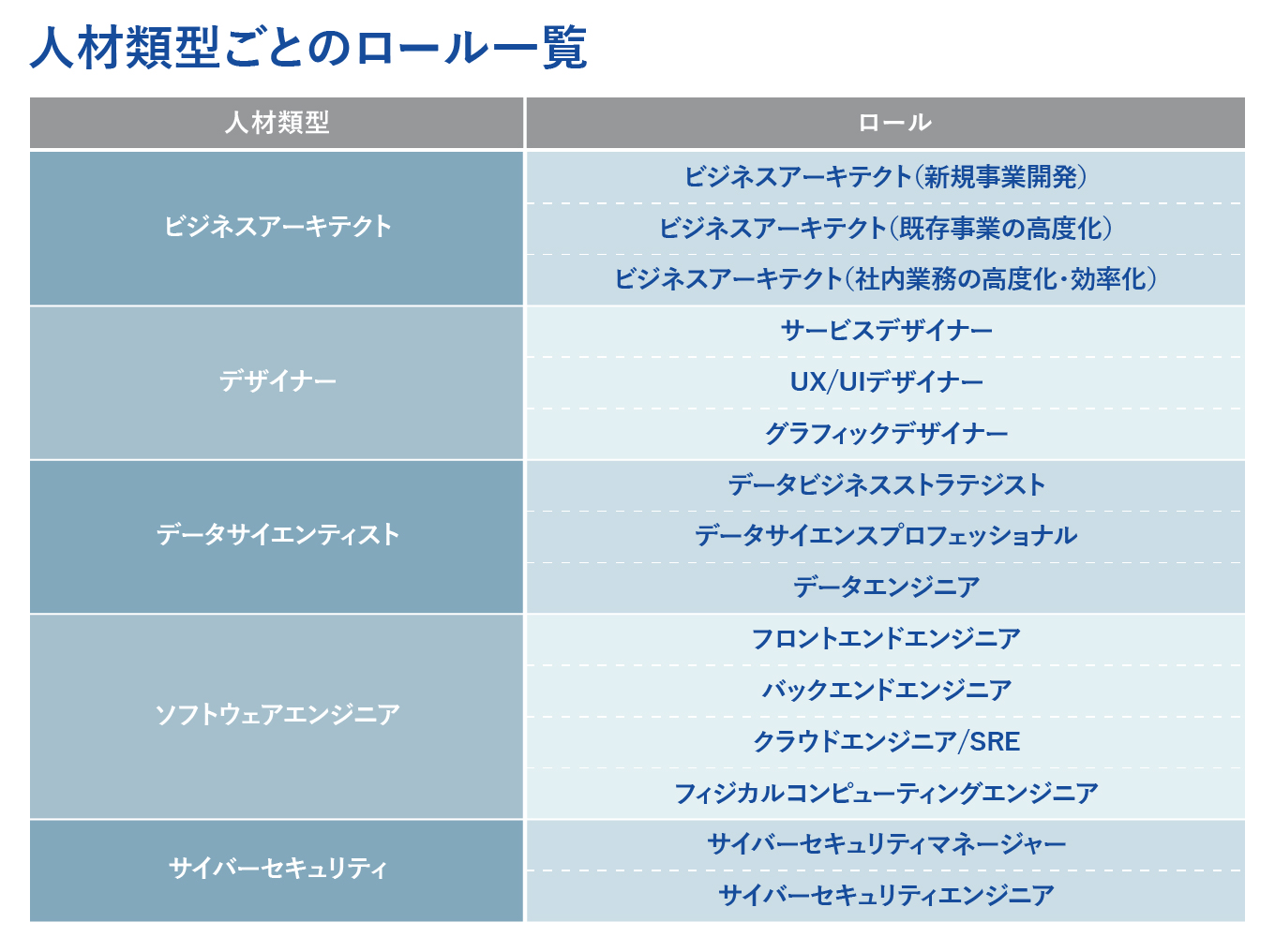

DX推進スキル標準の対象は、ビジネスパーソンのなかでも、専門的な知識を持ってDXを推進する人材です。策定の狙いとしては、DXを推進する人材に必要なスキルや役割を定義し、それらを人材育成の仕組みと結びつけることで、リスキリングの促進や、能力・スキルの可視化を実現することなどが挙げられます。DX推進スキル標準は、下記のように細かく分類して策定されています。

- DXの推進に必要な人材を5つに分類

- 人材類型を活躍の場面や役割によってさらに区分

このようにして分けられた役割(ロール)ごとに、どのようなスキル・知識が必要かを定義し、それぞれの担う責任や主な業務、そしてどのスキルが重要であるかを示しています。

以下では5つの人材類型ごとに求められるスキルや業務内容についてご紹介します。

ビジネスアーキテクト

ビジネスアーキテクトとは、DXの取り組みにおいて、ビジネスや業務の変革によって実現したいことを設定し、ほかの人材類型と連携を取りつつ、目標実現をリードする人材のことを指します。ビジネスアーキテクトはDXを有効に活用したビジネスの設計と、関係者間における関係構築のリードが求められ、具体的な役割としては新規事業の開発や、既存事業・社内業務の高度化などが挙げられます。

特に、データやAIについての理解に加え、変革マネジメントスキルやビジネスモデルの設計スキル、ビジネスの分析能力などが重要度の高いスキルとして挙げられています。

デザイナー

デザイナーとは、ビジネスの視点だけでなく、顧客やユーザーの視点を把握して、製品やサービスの在り方をデザインする人材です。経済産業省の「デザイン政策ハンドブック2020」によると、「市場や技術、社会の大きな変化により、デザインに求められる役割は、製品やサービスの造形を美しく使いやすくするだけでなく、人を起点とする価値創造・問題解決の手段として捉えるべきだ」とされています。※1 だからこそ、デザイナーに求められるのは、DXの取り組みにおいて見落とされがちな顧客やユーザーの視点を用いたアプローチができるように、ほかの人材類型をサポートすることが期待される役割です。そのため、特に重要なスキルとしては、顧客やユーザーを理解する力や、価値を発見したり定義したりする能力が挙げられています。

※1 出典:「デザイン政策ハンドブック2020」(経済産業省)

データサイエンティスト

データサイエンティストとは、データを効果的に活用した新規ビジネスの実現や業務変革をするために、データの収集や解析に必要な仕組みをつくり、運用する人材です。DXにおいて必要不可欠なデータの活用の検討や分析を行うことから、DXの推進の中核となる人材といえるでしょう。必要なスキルとしては、分析力や、データやAIの活用戦略を考えられる能力などが挙げられます。

ソフトウェアエンジニア

ソフトウェアエンジニアとは、デジタル技術を利用した製品・サービスを生み出すためのソフトウェアやシステムを作成し、運用する人材です。高い技術力を通じて、自社の市場における競争力の向上につなげることが期待されている役割です。ソフトウェアに関する知識や、システムの開発手法、セキュリティ技術に関する知識などが求められます。

サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティとは、デジタル技術を活用しているサービス・製品において、データや情報のセキュリティ対策を行う人材です。データの管理やプライバシーの保護を行うための体制の構築や運用が求められます。またサイバー攻撃が起きた際の対応も必要となります。

在りたい姿を描き、スキルを身に付けよう!

ここまでデジタルスキル標準について解説してきました。デジタルスキル標準は、ここまでご紹介した通り、DXに向けてどんな人材が必要か、求められる役割は何か、そしてどんなスキルが必要とされているかを示しています。

デジタルスキル標準を参考に、これからの時代に向けて自分はどう在りたいか、どんな仕事に就きたいか、どんな役割を担いたいかなどを考えてみましょう。やりたいことやなりたい職業が見えてきたら、自分に必要なスキルについて把握し、足りないスキルを身に付けてくださいね。

無料のリスキリングサービス『PERSOL MIRAIZ』

『PERSOL MIRAIZ』は、はたらくすべての人が利用できる無料のリスキリングサービスです。本来は高額なスキルの学習やキャリアカウンセリングを、誰でも気軽に始められます。

特長1:スキルの習得ができる学習コース

- 無料で利用できる

- 業界大手企業や著名人が提供・監修

- DXやマーケティング、エンジニアリングの領域が充実

特長2:プロが併走するキャリア相談

- 無料で利用できる(1時間のカウンセリング、30分の学習相談がそれぞれ5回)

- どんな職種や年代でもOK、話すことが整理しきれてなくてもOK

- 求人紹介はしない、転職ありきではないカウンセリング

特長3:身に付けたスキルが転職につながる

- PERSOL MIRAIZで身に付けたスキルをもとに、パーソルキャリアが運営するdodaが転職まで伴走

- 急に求人を勧めたり、無理に転職を促したりすることはないので安心

この記事を監修した方

後藤 宗明

さん

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 チーフ・リスキリング・オフィサー / SkyHive Technologies 日本代表

早稲田大学政治経済学部卒業後、1995年に富士銀行(現みずほ銀行)入行。2002年、グローバル人材育成を行うスタートアップをNYにて起業。2011年、米国の社会起業家支援NPOアショカの日本法人設立に尽力。2021年、日本初のリスキリングに特化した非営利団体、一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。日本全国にリスキリングの成果をもたらすべく、政府、自治体向けの政策提言および企業向けのリスキリング導入支援を行う。著書『自分のスキルをアップデートし続ける「リスキリング」』(日本能率協会マネジメントセンター)は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」イノベーター部門賞を受賞。2023年9月に続編『新しいスキルで自分の未来を創る「リスキリング実践編」』を上梓。

SNS・メディア

dodaのおすすすめ診断 - あなたの市場価値を知る

この記事をシェア

ハッシュタグから記事を探す

カテゴリから記事を探す

トップランナーおすすめの良書

トップランナーが見た動画

インタビュー・対談

PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ

キャリアに活かせる学習動画

トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ